english below

Früchte der Arbeit/ Arbeit der Früchte

Das Zweifeln gehört zur Standardausstattung unserer spätmodernen Gegenwart. Mit dem Ende der großen und sinnstiftenden Erzählungen (Lyotard) geht ein gesteigertes Maß an Unsicherheit und Orientierungslosigkeit einher. Plötzlich mussten sich Menschen ständig die Frage stellen, was sie eigentlich mit ihrem Leben anfangen wollen, wo sie wohnen (und mit wem), wen sie wie begehren und welches Verhältnis sie zu sich selbst, zu anderen und zur Welt finden. Das Geländer fehlt: Keine Religion, kein Schicksal, keine Fortschrittserzählung oder politische Ideologie bietet mehr Orientierung und Halt. Kurz: was wichtig ist, ist nichtmehr vorgegeben, sondern es muss in aufwendiger Handarbeit selbst hergestellt werden. Hinzu kommt, dass das zentrale (aber keinesfalls universales!) Merkmal dieser Spätmoderne ein lähmendes Überangebot an Handlungsoptionen und Lebensformen ist, d.h. plötzlich muss wirklich alles entschieden werden und die Konsequenzen möglicher Fehlentscheidungen werden dann auch noch den Individuen selbst zugerechnet. Schließlich wurde die Illusion, dass jede/r ist seines eigenen Schicksals Schmied sei hegemonial. Orientierungslosigkeit und Entscheidungszwang verschränken sich zur Signatur der Gegenwart. Galten Zweifel vormals – zumindest im Katholizismus – als Sünde, so sind sie heute, vor diesem skizzierten Hintergrund, tägliche Wegbegleiter*innen geworden. Sie sind die erste Herausforderung vor der eigentlichen Herausforderung, Herausforderungen zweiter Ordnung. Was also tun, um Angesichts dieser neuen Unübersichtlichkeit nicht am Zweifeln und Zögern zu verzweifeln? Wo die notwendige Hoffnung hernehmen und den Trost finden, so dass der Zweifel nicht in Verzweiflung kippt, das Zögern nicht zum verängstigten Stillstand (im Denken, Handeln und Fühlen) führt? Fest steht, dass Nachdenken allein jedenfalls nicht reicht. Auf der anderen Seite dieses Problems steht die Zurschaustellung übertriebener, mackeriger Selbstsicherheit, die sich in unreflektierte Souveränitätsgesten ausdrückt.

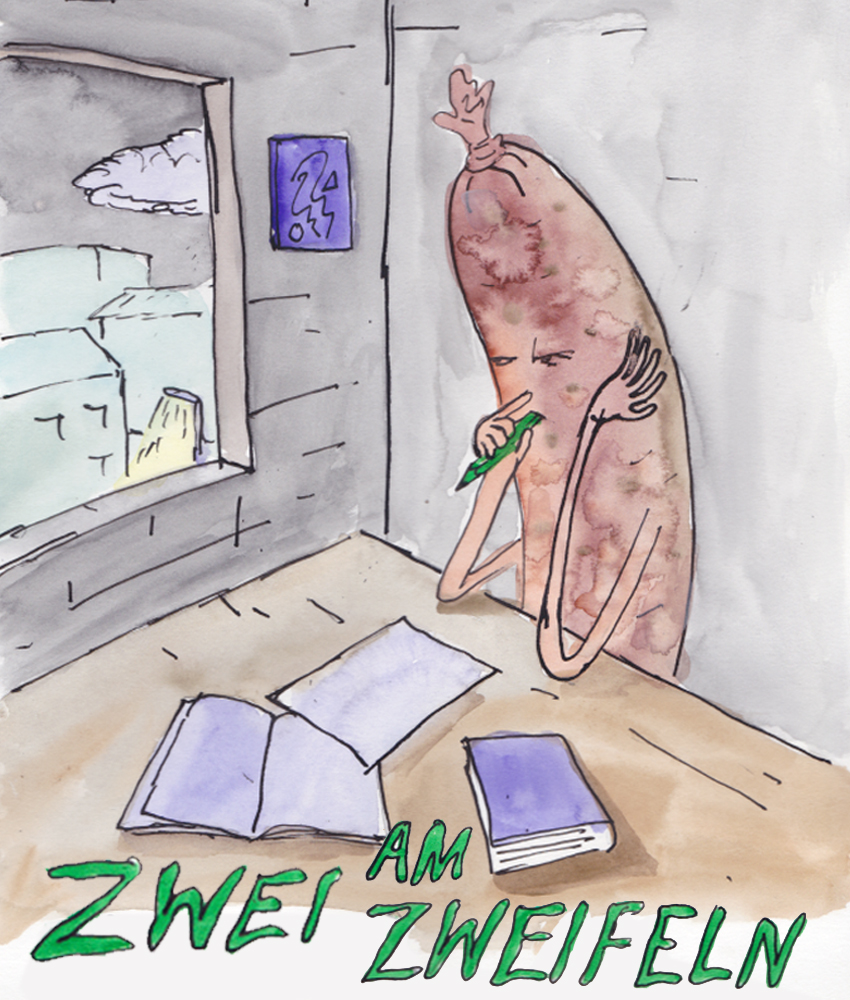

Wie also zwischen diesen Polen manövrieren? Und wie lassen sich diesen Fragen ohne kitschige Gefühlsduselei ästhetisch verarbeiten und übersetzen? Wie überhaupt noch über Gefühle im Spätkapitalismus im Medium der Malerei sprechen ohne dabei nicht nur abgegriffene Klischees zu bedienen? Theo Huber arbeitet sich an diesen Fragen ab und unterläuft dabei die tradierte (und rückstandslos überholte) Unterscheidung von hoher (Tragödie) und niederer (Komödie) Kunst. Er findet die Lösung u.a. in anthropomorphen Früchten, einer heiteren Formsprache, Referenzen auf Comic(-panels), Fabelwesen und belebten Landschaften. Ihnen fehlt die trostlose Ernsthaftigkeit, sie erlauben vorsichtigere Zugänge zu den angeführten Fragestellungen. Kennzeichen seiner Arbeit ist die Suche nach einer (Gegen-)Erzählung in unterschiedlichen Medien (Film, Musik, Malerei und Text), die er spielerisch miteinander verbindet. Die Früchte dieser künstlerischen Arbeit, sind dann hart arbeitende Früchte.

Martin Karcher 2021

fruits of labor/ labor of fruits

Doubting is part of the standard equipment of our late-modern present. With the end of the great and meaningful narratives (Lyotard) comes an increased level of uncertainty and disorientation. Suddenly, people had to constantly ask themselves what they actually want to do with their lives, where they live (and with whom), whom they desire and how, and what their relationship is to themselves, to others, and to the world. The railing is missing: no religion, no destiny, no narrative of progress or political ideology offers any more orientation and support. In short: what is important is no longer predetermined, but has to be produced by oneself in elaborate manual work. In addition, the central (but by no means universal!) feature of this late modernity is a paralyzing oversupply of options for action and ways of life, i.e., suddenly really everything has to be decided, and the consequences of possible wrong decisions are then attributed to the individuals themselves. Finally, the illusion that everyone is the architect of his/her own destiny became hegemonic. Disorientation and the need to make decisions are intertwined to form the signature of the present. Whereas doubts used to be considered a sin – at least in Catholicism – today, against this outlined background, they have become daily companions. They are the first challenge before the real challenge, challenges of the second order.

So what to do in order not to despair of doubt and hesitation in the face of this new confusion? Where can we find the necessary hope and comfort so that doubt does not turn into despair and hesitation does not lead to a frightened standstill (in thinking, acting and feeling)? It is certain that reflection alone is not enough. On the other side of this problem is the display of exaggerated, mackish self-assurance, expressed in unreflected gestures of sovereignty. So how to maneuver between these poles? And how can these questions be processed and translated aesthetically without kitschy sentimentalism? How to talk about feelings in late capitalism in the medium of painting without serving worn-out clichés? Theo Huber works his way through these questions and in doing so undermines the traditional (and completely outdated) distinction between high (tragedy) and low (comedy) art. He finds the solution in, among other things, anthropomorphic fruits, a cheerful formal language, references to comic (panels), mythical creatures, and animated landscapes. They lack the bleak seriousness, they allow more cautious approaches to the questions raised. The hallmark of his work is the search for a (counter)narrative in different media (film, music, painting and text), which he playfully combines. The fruits of this artistic work, are then hard-working fruits.

– Martin Karcher

Durch die Arbeit von Theo Huber zieht sich ein drängender Beat. Ein räsonierender Tonfall beherrscht ihren Rhythmus in Zeichnung, Video und Live Act, der das skizzierende, rezitierende und musikalisch intonierende Ich in Weltbetrachtung zusammenbringt.

[…]

In Gedankensplittern und Bildreflexen spricht hier das räsonierende Ich des Beatpoeten in einer markanten lakonischen Lässigkeit. Geschrieben, intoniert und in Bildkulissenwelten ausgedrückt ist seine künstlerische Arbeit mehr noch als durch ihre wie zufällig aufblitzenden Inhalte durch den Rhythmus des Skizzierten und den Kosmos des Nebeneinanders bestimmt. […] Hubers künstlerische Prägnanz resultiert aus dem Habitus des Outsiders und Wanderers durch Alltag und Zeit. […] Sein bildnerisches Interesse, gleichwohl ob es zeichnerisch und alltagspoetisch notiert oder darstellerisch und musikalisch performt seinen Ausdruck findet,

liegt in der Form der Befragung und ihrem melodischen Duktus. […] Die eigene Konstitution ist in Hubers Selbstbefragung gewissermaßen nur das Medium, durch den sich der Ton einer subjektiven Alltagsbetrachtung vergegenständlicht, der die Trivialkultur in der einzelnen Wahrnehmung monumentalisiert. […] Ganz im Sinne des Pop geht es nicht um ein Beklagen sondern eine Ist-Analyse aus dem eigenen Gefühl, Handeln und dessen unmittelbarem O-Ton heraus. […] Verbale oder zeichnerische Momentaufnahmen bilden eine Poesie des trivialen Augenblicks und der orientierenden Versuche der Ichformulierung. […]